Quels traitements pour la sarcoïdose oculaire ?

La sarcoïdose oculaire est une maladie inflammatoire chronique pouvant toucher toutes les structures de l’œil, le plus souvent sous forme d’uvéite. La prise en charge thérapeutique est bien codifiée et fondée sur l’expérience clinique et les recommandations internationales.

1. Corticothérapie : le traitement de référence

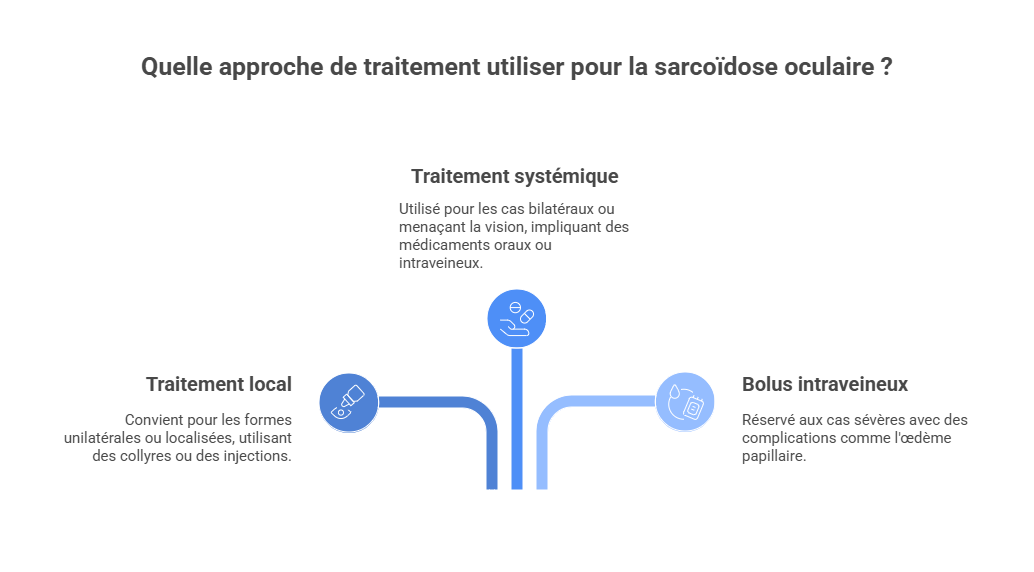

La corticothérapie est le pilier du traitement de la sarcoïdose, qu’elle soit systémique ou oculaire. Suivant la topographie et la gravité de l’atteinte, elle peut être administrée :

Par voie locale : collyres de dexaméthasone pour l’uvéite antérieure, injections péri-oculaires (sous-conjonctivales ou sous-ténoniennes) pour les formes unilatérales ou localisées, et injections intra-vitréennes (implants de dexaméthasone) dans certains cas d’uvéite postérieure ou d’œdème maculaire.

Par voie générale (orale) : prednisone est utilisée dans les atteintes bilatérales, postérieures ou lorsque la vision est menacée. La dose initiale est généralement de 0,5 à 1mg/kg/jour puis décroissante sur plusieurs semaines.

Bolus intraveineux : réservés aux formes sévères ou compliquées, tels que les œdèmes papillaires ou décollements de rétine.

2. Immunosuppresseurs en cas de résistance ou dépendance aux corticoïdes

Lorsque les corticoïdes ne permettent pas de contrôler l’inflammation (cortico-résistance) ou que leur réduction entraîne des rechutes (cortico-dépendance), on a recours à d’autres traitements, notamment :

Le méthotrexate, qui a une bonne tolérance et est le seul immunosuppresseur ayant montré sa capacité d’épargne cortisonique dans la sarcoïdose pulmonaire et oculaire.

L’azathioprine, le mycophénolate mofetil, la cyclosporine, le leflunomide et le cyclophosphamide sont parfois utilisés selon le profil du patient et l’évolution de la maladie.

L’hydroxychloroquine est une option intéressante dans certains cas.

3. Biothérapies : anti-TNF alpha en dernier recours

Pour les formes très résistantes ou récidivantes, les biothérapies sont envisagées :

Infliximab (par voie intraveineuse) et adalimumab (par voie sous-cutanée) ont montré leur efficacité dans la réduction de l’inflammation oculaire et comme épargne cortisonique, mais s’utilisent uniquement lorsque les autres traitements ont échoué.

Etanercept n’a pas démontré son efficacité pour la sarcoïdose oculaire et n’est pas recommandé.

Ces agents exposent à un risque accru d’infections et nécessitent une supervision médicale stricte.

4. Principe d’individualisation de la prise en charge

La stratégie de traitement dépend de :

La localisation et la sévérité de l’atteinte

Le retentissement visuel

La réponse aux traitements précédents

Les comorbidités du patient

La surveillance ophtalmologique régulière, la diminution progressive des médicaments et le recours à un suivi spécialisé sont essentiels pour préserver la vision et limiter les complications (glaucome, cataracte, récidive).

En résumé :

Le traitement de la sarcoïdose oculaire repose en première intention sur la corticothérapie locale et/ou systémique. En cas de résistance ou d’intolérance, le méthotrexate est l’immunosuppresseur de choix. Les anti-TNF alpha sont gardés en dernier recours pour les formes sévères et réfractaires. Un suivi régulier et multidisciplinaire est indispensable pour adapter la stratégie thérapeutique à chaque patient.